|

Von der automatischen zur kompositorisch gestalteten Melodiebildung |

|

|

| Wie

anläßlich der Satzanalyse

der Meditation,

op. 43, von Johann Sengstschmid

vermerkt wurde, entsprach es den Intentionen des Komponisten, mit seinem Opus

einerseits an den monoton-meditativen Stil eines Hauerschen

Zwölftonspiels samt der dort beheimateten architektonischen Idee der

Terrassenform

(mit seiner Bindung an einen bestimmten Ambitus in Melodie und Begleitsatz) anzuknüpfen,

zugleich aber kein spielregelhaftes

Tönen darzubieten, sondern lebendige Musik zu gestalten, und andererseits

ein Lehrbeispiel für den akkordisch

begleiteten einstimmigen Satz mit Reminiszenztönen im Bereich der Klangreihentechnik

vorzulegen. Die nachstehende Gegenüberstellung von einer nach den Zwölftonspielregeln Hauers zu Papier gebrachten automatischen Tonfolge und der daraus kompositorisch gestalteten Melodie der Meditation, op. 43, gibt etwas Einblick in die Arbeitsweise eines Klangreihenkomponisten. |

|

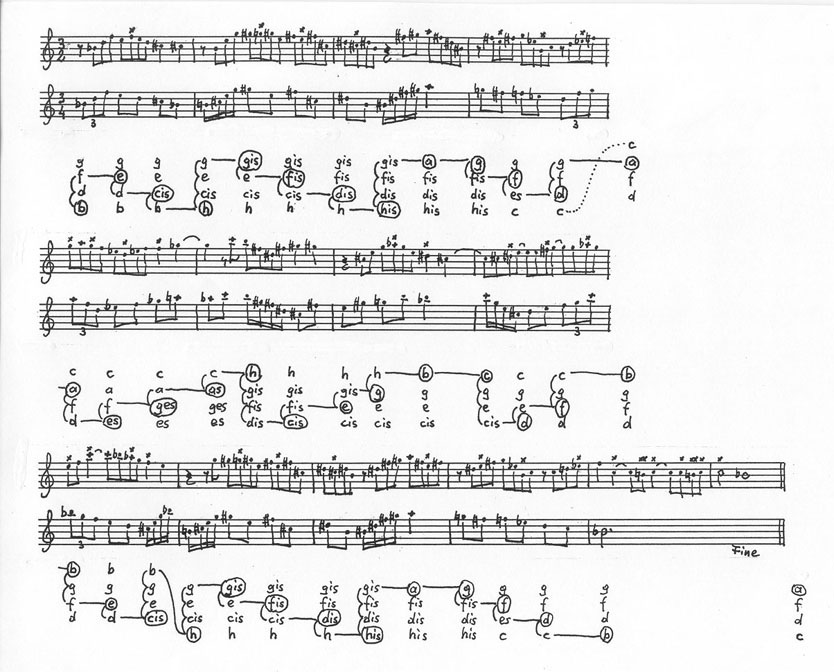

A-Teil:

|

| B-Teil:

|

| Unterhalb der beiden Melodielinien ist die zugrundeliegende Klangreihe wiedergegeben, deren Beschaffenheit und Form in der Satzanalyse sowie Formbeschreibung der Meditation erklärt erscheinen. In diese Klangreihe wurde der automatische "Melodiefaden" nach jenen von Hauer entwickelten Prinzipien eingezeichnet, wie man sie in den Seiten 8 bis 10 der Schrift "Anleitung zur Selbstanfertigung eines modernen Tonstückes" von Johann Sengstschmid sowie in dessen Buch "Kreatives Spielen mit Tönen. Ein Leitfaden für den Musik und Instrumentalunterricht sowie für das Selbststudium" (Gustav Bosse Verlag, Regensburg, 1976) beschrieben findet. Oberhalb der Klangreihe (in der zweiten Notenzeile) ist dieser Melodiefaden in Noten im Dreivierteltakt zu Papier gebracht. Wenn man den A-Teil mit dem B-Teil vergleicht, wird man entdecken, daß sich der A-Teil sowohl in der Klangreihe des B-Teils als auch in dem daraus entwickelten Melodiefaden ganz genau spiegelt, während diese Spiegelform (Umkehrungsform) in die komponierte und im Dreihalbetakt notierte Melodiefassung (erste Notenzeile) mit einigen Abweichungen übernommen wurde. Spielt man den automatisch erstellten Melodiefaden samt Akkordbegleitung (Klangreihe) nicht unpersönlich-monoton, sondern in künstlerisch-schöpferischer Grundhaltung durch, indem man sein ganzes Wesen hineinlegt, dann wird sich bald ein Korrekturverlangen einstellen, das sich etwa folgendermaßen auswirken kann: |

1. Takt, 1. Drittel: | Die Triole "b-d-f" wird rhythmisch in eine viergliedrige Form umgewandelt, indem die Melodietöne erst nach einer Pause einsetzen. |

1. Takt, 2. Drittel: | Die zweigliedrige Tonfolge "e-d" erfährt eine Ausschmückung, indem der Melodieton "e" in seinen Nebenton "f" (= Reminiszenzton zu "e") ausweicht. |

1. Takt, 3. Drittel: | Von der zweigliedrigen Tonfolge "cis-b" wird nur der erste Melodieton gebracht, und zwar repetierend. Der obligate Sekundschritt "b-h" kann in der Melodie entfallen, da er in der akkordischen Begleitung ohnedies aufscheint. |

2. Takt, 1. Drittel: | Die viergliedrige Tonfolge "h-cis-e-g" wird ausgedünnt, indem die Melodietöne analog zum 1. Takt nach einer Pause einsetzen und das "cis" weggelassen wird. |

| ... | ... |

3. Takt, 2. Drittel: | Bei der viergliedrigen Tonfolge "his-dis-fis-gis" werden die ersten beiden Töne durch eine Pause ersetzt. |

3. Takt, 3. Drittel: | Die Melodie begnügt sich nicht mit dem "a", sondern bezieht die anderen Akkordtöne absteigend mit ein ("a-fis-dis-his"); der obligate Sekundschritt "a-g" bleibt weg. |

ab 4. Takt: | Im weiteren Verlauf wird der Melodiefaden unter Beibehaltung des Melodieumfanges (Ambitus) sowie der ungefähren Richtungstendenz immer reicher variiert: es werden Töne weggelassen oder hinzugefügt - einerseits Töne, die im jeweiligen Klangreihenakkord rückverbunden sind, und anderseits akkordfremde Töne, deren Herkunft sich nach dem Reminiszenztonprinzip erklären läßt. |

| Melodiebildung: Satztechnik (Details): |

|